先进钛合金设计的主要挑战之一是克服强度和延展性之间的冲突。但依赖经验试错的成分设计方法成本高、周期长,难以在广阔成分空间实现性能提升。为了有效突破β型钛合金长期存在的强度–延展性权衡难题,北京科技大学谢建新教授团队提出了一种β型钛合金的集成成分设计框架,采用结合分类和回归算法的多任务机器学习模型,为高性能和低合金钛合金的快速设计提供了一种新方法。

本篇“论文精选”将介绍北京科技大学谢建新教授团队在《International Journal of Plasticity》上发表的《Composition-deformation mechanism-property machine learning model for strength-ductility improvement of β-type titanium alloys》。

研究背景与挑战

钛合金因其轻质高强、耐腐蚀等特性,被广泛应用于航空航天和高端装备制造。但长期存在的难题之一是:强度和延展性往往难以兼得。传统强化手段虽然能提升强度,却常常牺牲塑性;而依赖经验和理论指导的成分设计,不仅效率低、成本高,还很难突破这一“困境”。

在这样的背景下,机器学习展现出独特优势。它能够处理高维复杂数据,识别元素、物理参数与性能之间的隐含规律,从而为新材料研发开辟新的路径。尤其是在β型钛合金中,强化机制和多种变形机制(如滑移SLIP、孪生诱导塑性TWIP、相变诱导塑性TRIP)相互竞争、协同作用,使得性能预测与优化更具挑战。传统方法往往力不从心,而机器学习恰好能解决这种多因素、多机理的复杂问题。

研究意义

这项研究提出了一种基于机器学习的集成成分设计框架(ICDF),系统揭示了关键合金因子、变形机制与屈服强度之间的关联,能够实现强化与变形机制的精准调控,从而有效突破β型钛合金长期存在的强度–延展性权衡难题。基于该框架,成功设计出新型合金Ti-5Cr-3Mo-1.5Fe,其强度–延展性积较常用商用β型钛合金提升了71.7%。这一方法不仅适用于β型钛合金,也可推广至多变形机制并存的其他合金体系。

数据驱动的β型钛合金成分设计框架及应用结果

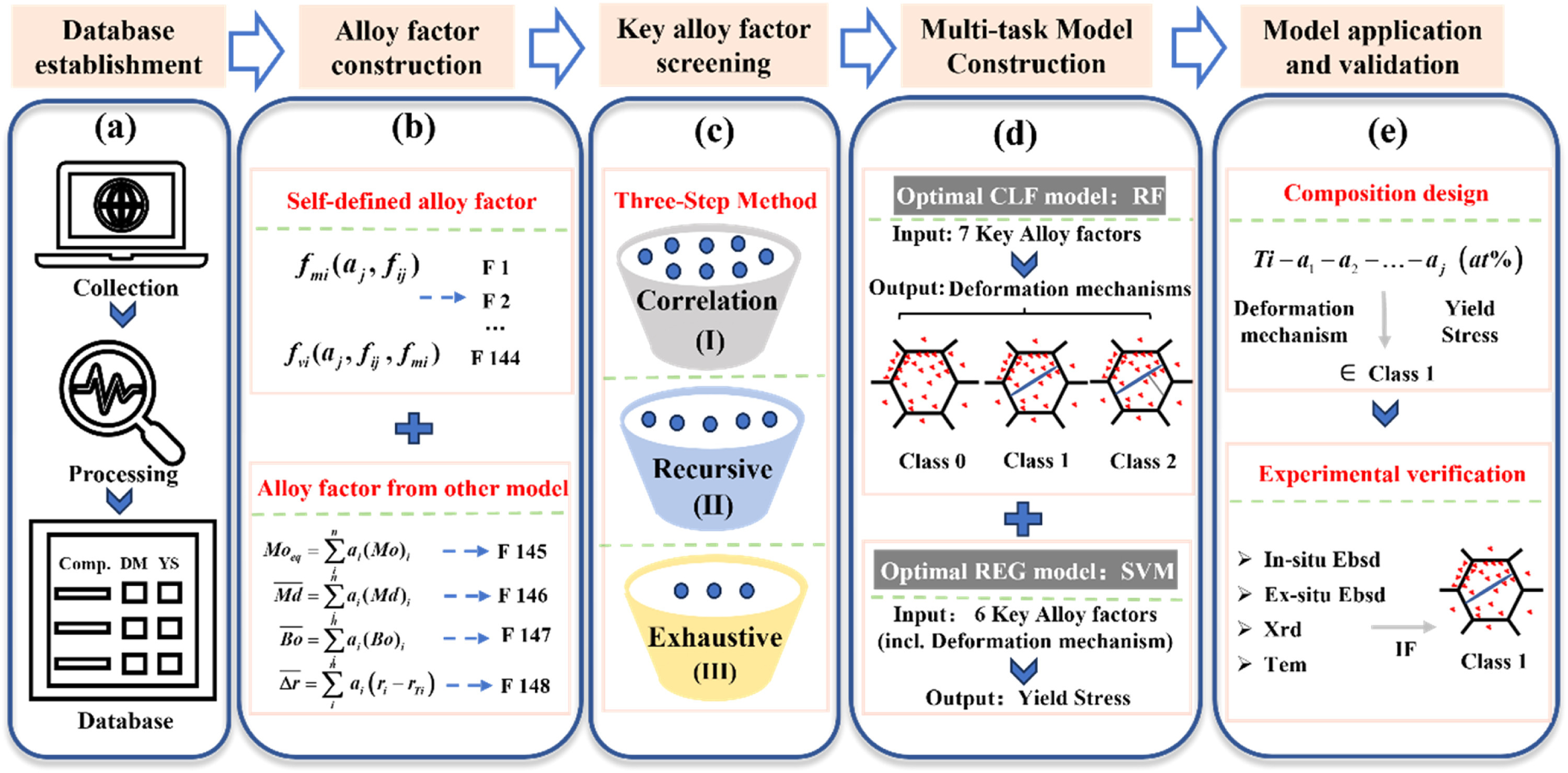

ICDF由数据集建立、合金因子构建、关键合金因子筛选、模型构建、模型应用和组织分析五个模块组成。

1. 数据集建立:收集157组β型钛合金数据,严格筛选,保证一致的热处理与组织条件。

2. 合金因子构建:结合元素理化性质与经验判据(如钼当量),形成148个候选合金因子。

3. 关键合金因子筛选:通过相关性分析、递归消除和穷举,最终锁定影响变形机制和屈服强度的关键合金因子。

4. 模型构建:利用分类模型预测合金可能的变形机制,用回归模型精确预测屈服强度。

5. 模型应用和组织分析:根据模型推荐成分,设计并制备新β型合金,进行拉伸实验和微观组织表征。

图1.基于机器学习的集成成分设计框架示意图:(a)数据集建立;(b)合金因子构建;(c)影响变形机制/屈服强度的关键合金因子的选择;(d)预测变形机制/屈服强度模型的构建(第0类:SLIP;第1类:SLIP+TWIP;第2类:SLIP+TRIP(+/TWIP);+/TWIP:可能存在TWIP);(e)高性能β型钛合金设计和微观组织分析

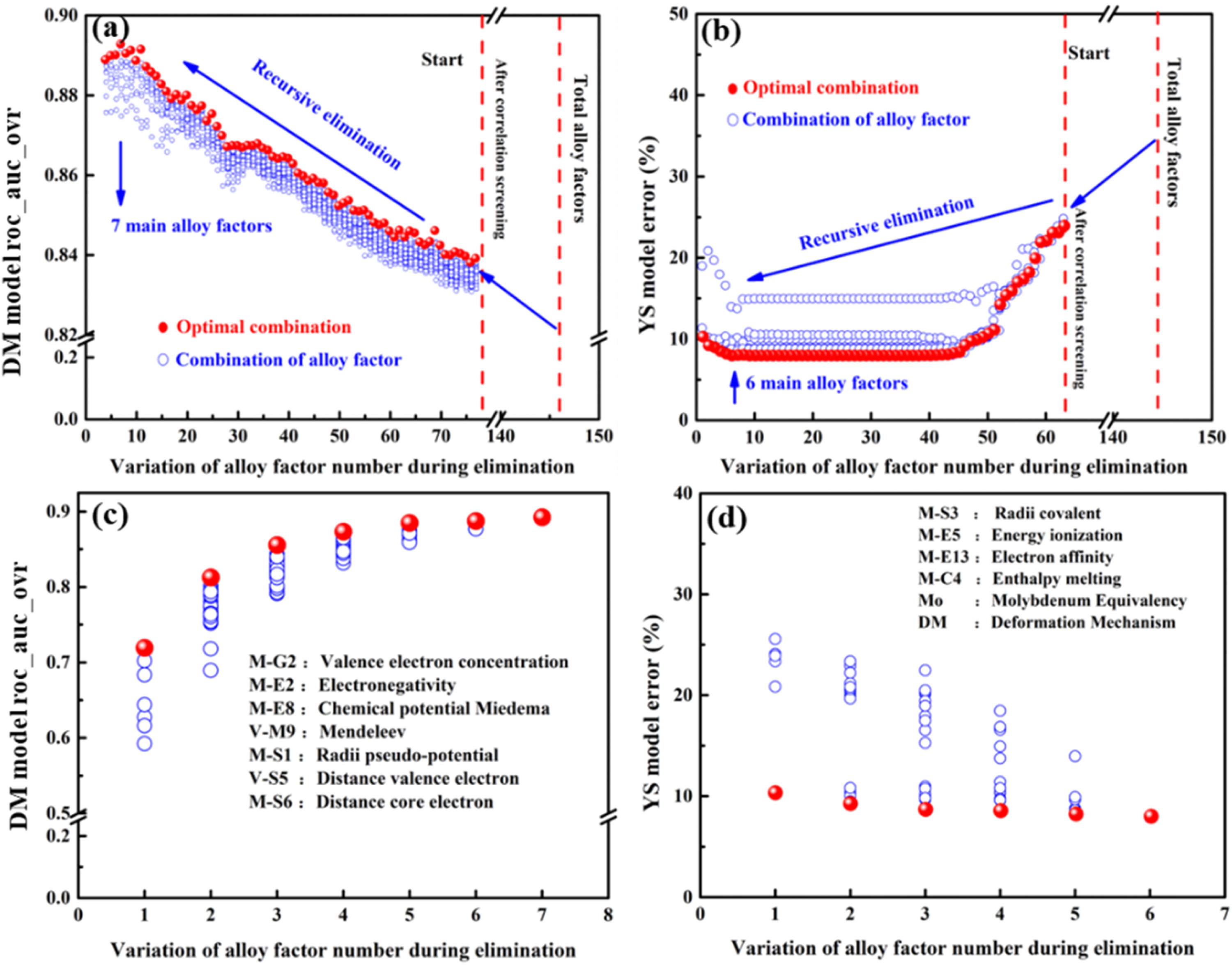

基于ICDF,研究筛选并揭示了关键合金因子、变形机制与屈服强度之间的关系。与原子半径和电子半径相关的合金因子对变形机制和屈服强度均具有重要影响,是调控β型钛合金综合力学性能的关键指标。此外,回归模型结果进一步表明,变形机制对合金屈服强度具有显著作用,尤其体现在激活不同变形机制所需的临界应力上。

图2.关键合金因子筛选:(a)影响变形机制的合金因子的相关性筛选和递归消除;(b)影响屈服强度的合金因子的相关性筛选和递归消除;(c)影响变形机制的合金因子的穷举选择;(d)影响屈服强度的合金因子的穷举选择

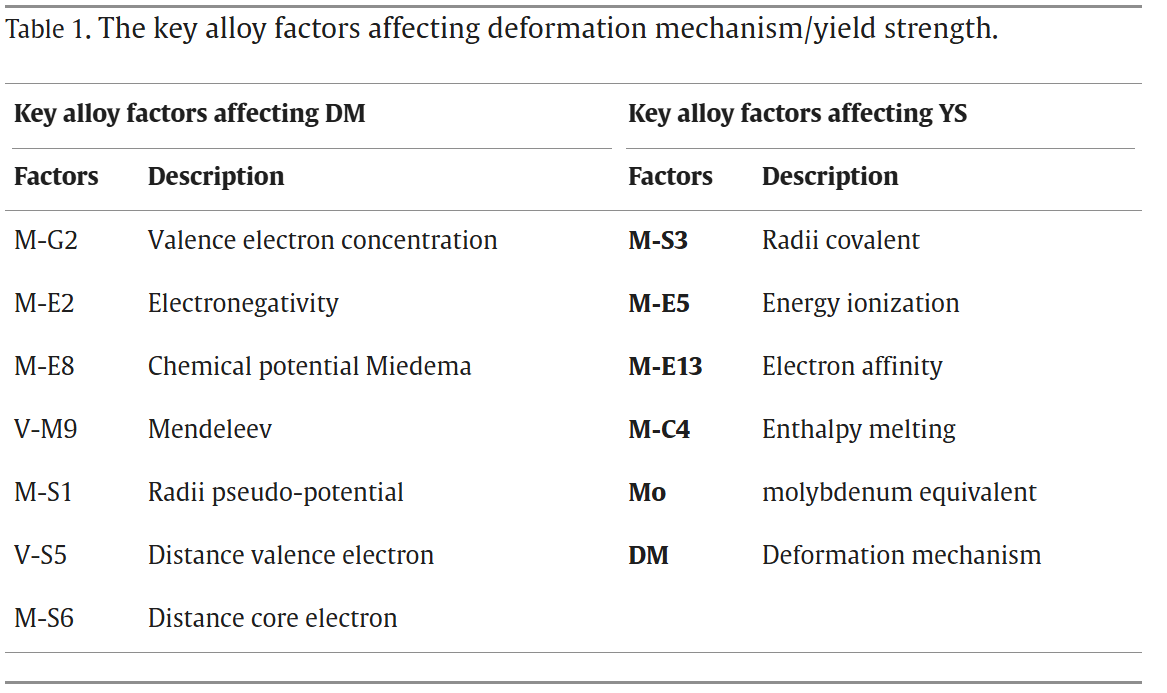

表1.影响变形机制/屈服强度的关键合金因子

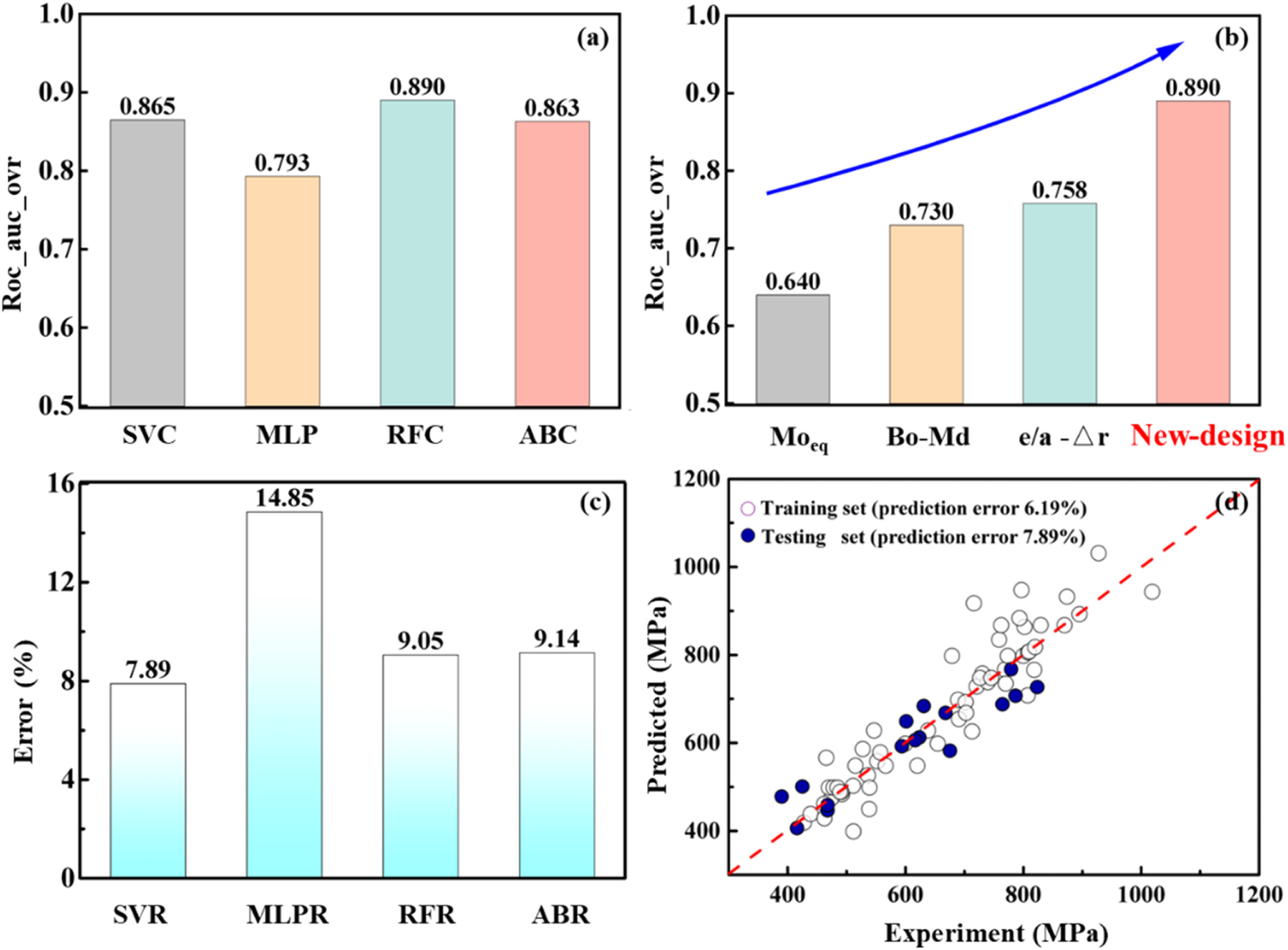

用于预测β型钛合金变形机制的分类模型实现了0.89的准确率,表现出较高的分类性能,相较于传统预测模型提升了17%-39%。同时,预测β型钛合金屈服强度的回归模型的百分比误差低于10%,表明其预测精度优异。

图3.机器学习模型选择。(a)SVClassifier、MLPClassifier、RFClassifier和ABClassifier的分类精度;(b)Moeq、Bo-Md、e/a-△r和RFClassifier的分类精度;(c)SVRegression、MLPRegression、RFRegression和ABRegression的回归误差;(d)SVRegression的训练集和测试集误差

力学性能验证与组织分析

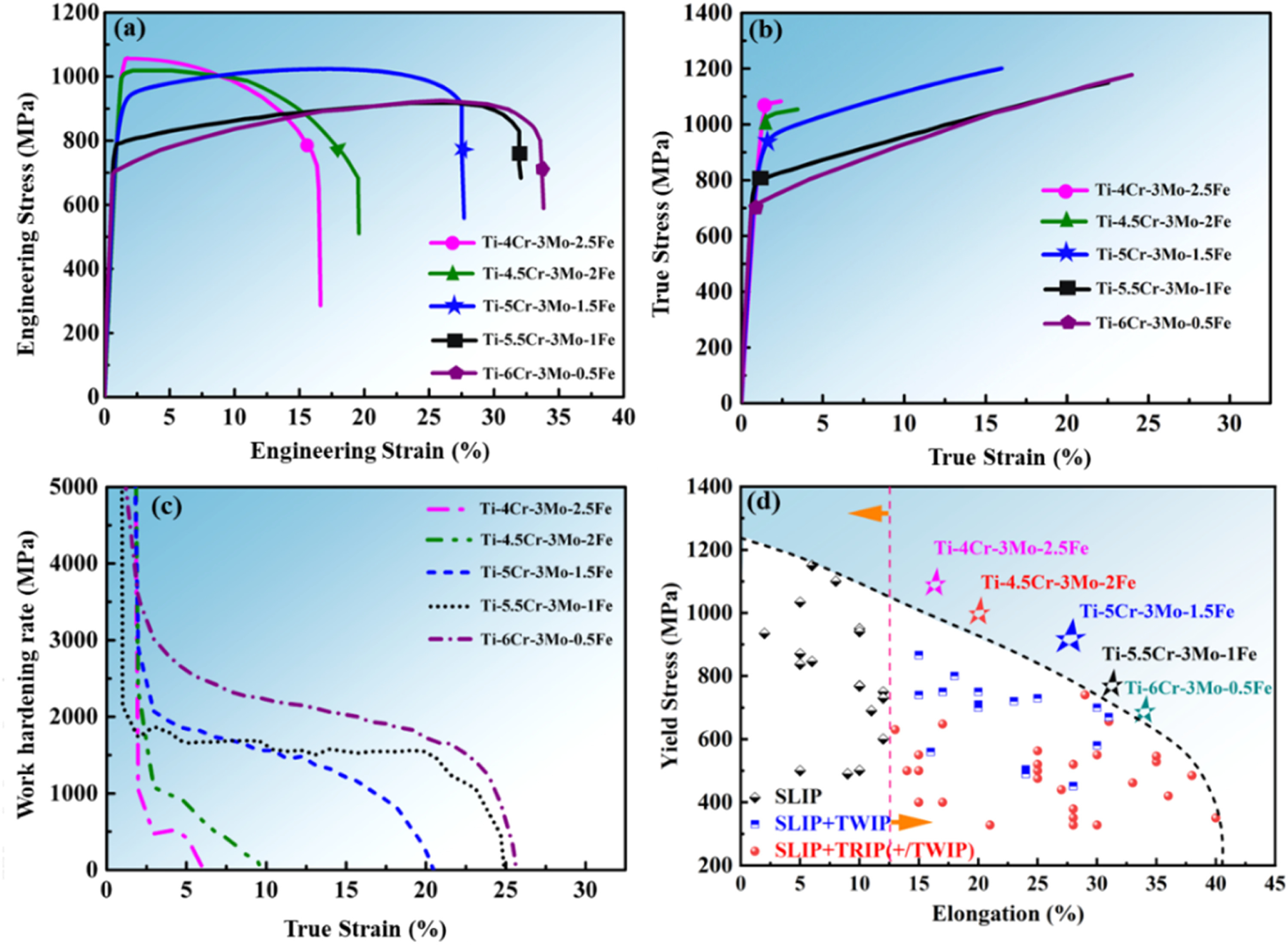

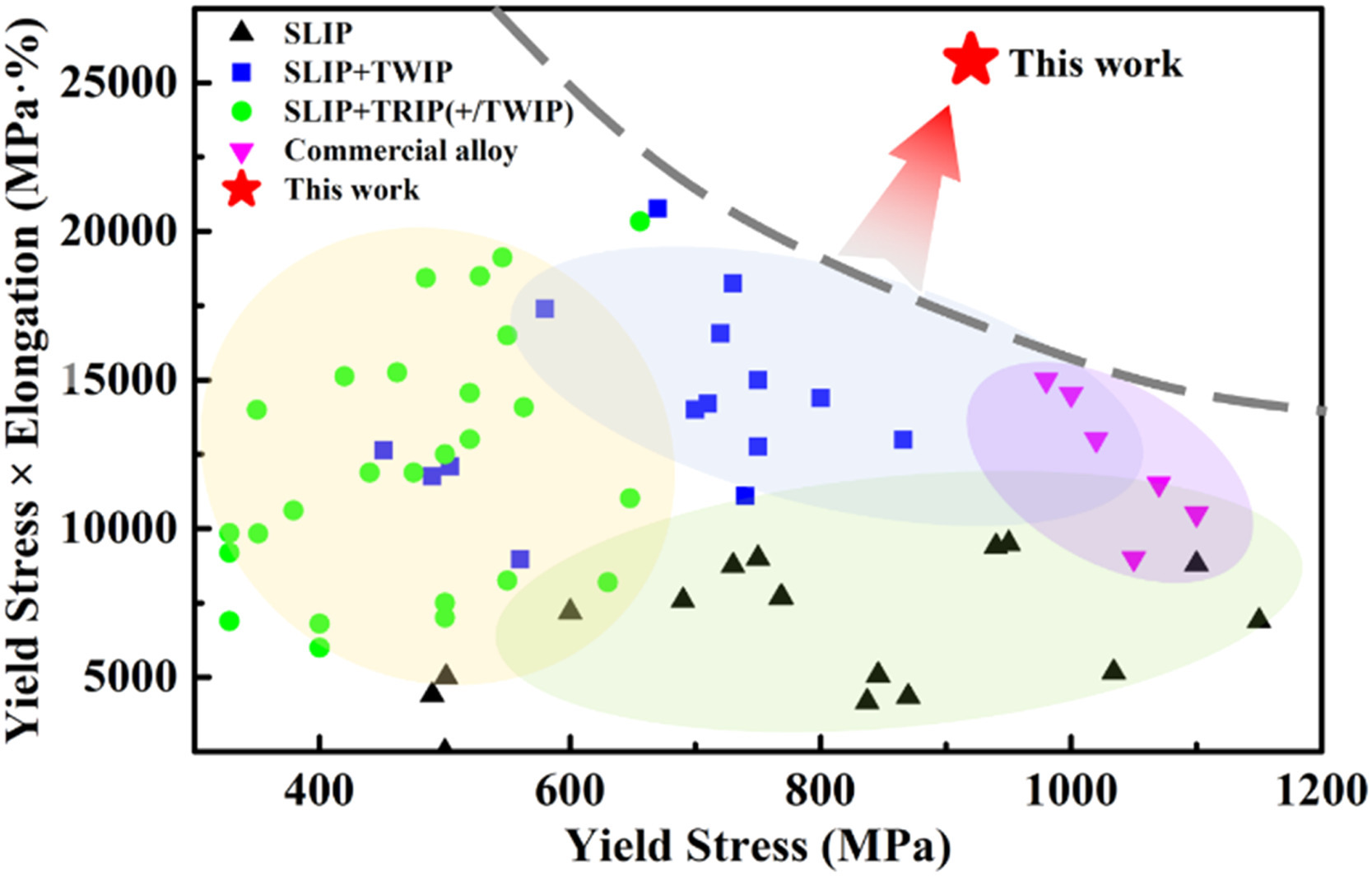

基于ICDF框架设计的Ti-5Cr-3Mo-1.5Fe合金表现出SLIP+TWIP变形机制,呈现多级孪生及孪生交叉特征,实现了高强度与优异延展性的协同提升,其屈服强度达到920 MPa,断裂后伸长率为28%。与常用商用β型钛合金Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr(AMS 4983)相比,该合金的强度-延展性乘积提升了71.7 %,并且相较于文献报道的其他β型钛合金,展现出显著优越的综合力学性能。

图4.设计合金的力学性能:(a)工程应力-应变曲线;(b)真实应力-应变曲线;(c)加工硬化率曲线;(d)所设计合金的力学性能与文献报道的力学性能比较

图5.设计合金的强度-延展性积和屈服强度与公开报道的合金的比较

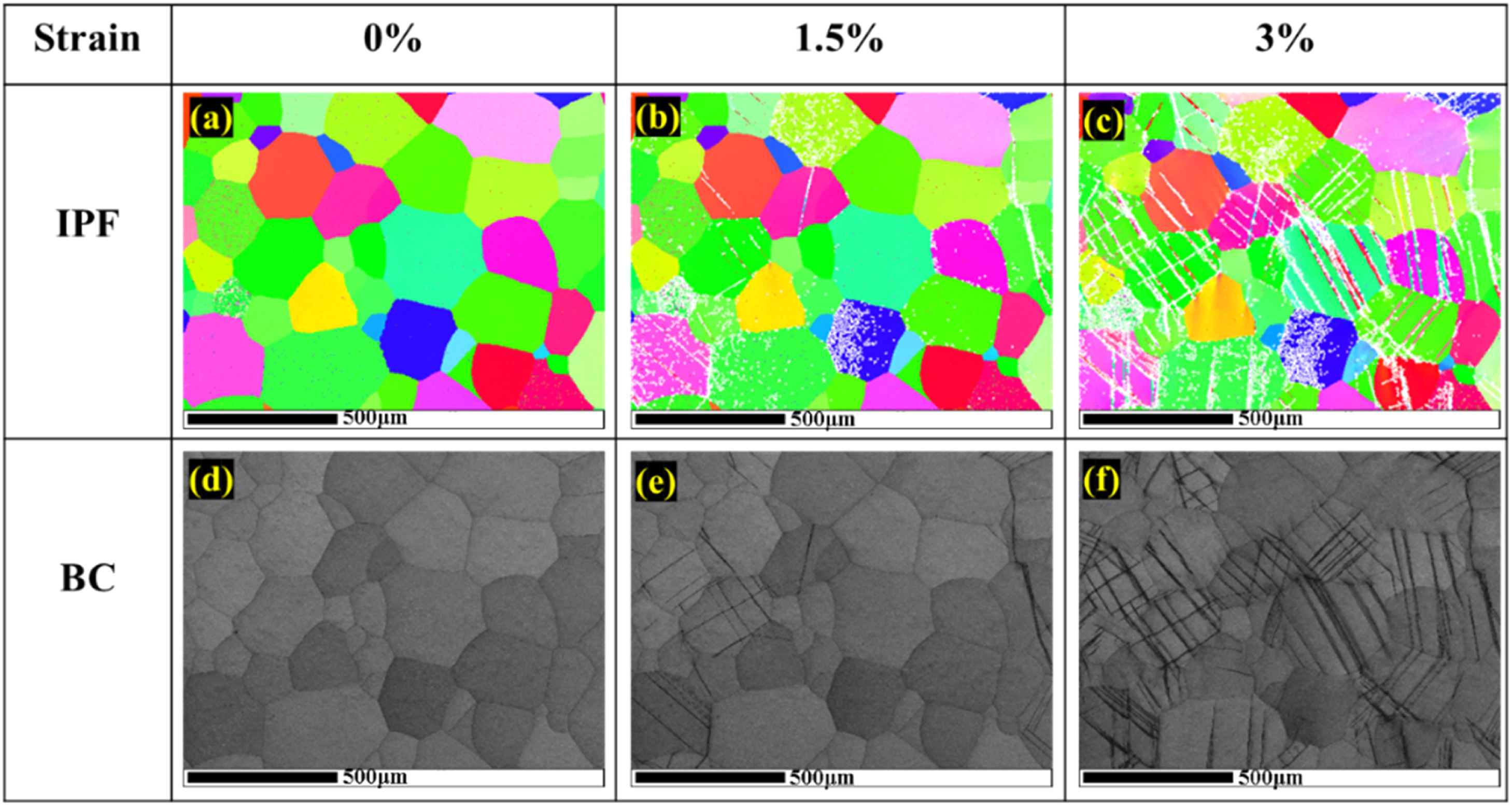

图6.设计的Ti-5Cr-3Mo-1.5Fe合金在0%、1.5%和3%应变下的原位EBSD结果:(a)-(c)反极图(IPF)图;(d)-(f)晶界(BC)图

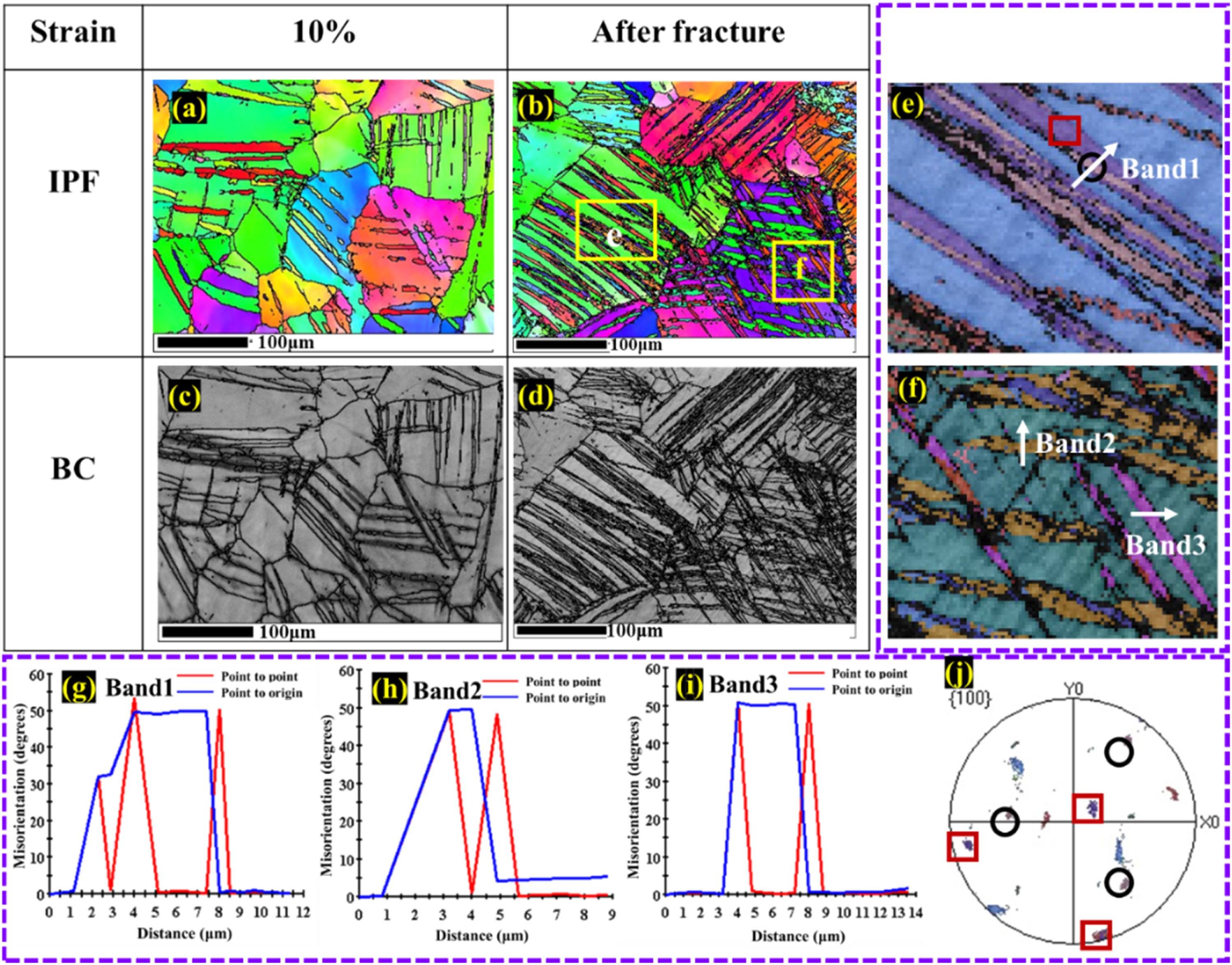

图7.所设计的Ti-5Cr-3Mo-1.5Fe合金在10%应变及断裂状态下的原位电子背散射衍射(EBSD)结果:(a)-(b)极图(IPF);(c)-(d)晶界(BC)图;(e)-(f)断裂后的细节特征;(g)-(i)对应(e)和(f)中标记的1、2、3号带的点-点及点-原点取向差图;(j)极射赤面投影图

通过数据驱动的方法,这项研究揭示了合金因子与变形机制间的关联,还实现了强化与塑性的精准调控。更重要的是,这一思路并非局限于单一体系,而是能够推广至多机制、多元素的合金设计。未来,还可以进一步结合晶体塑性与相场模拟等物理建模手段,更加精准地捕捉微观组织与宏观性能的耦合规律。

ICDF框架不仅为β型钛合金高效设计提供了可复用的技术路径,还可以拓展至高熵合金、镁合金等多变形机制合金体系,为材料研发突破“试错困境”提供关键支撑。未来,随着多目标优化算法、晶体塑性模拟与ICDF的深度融合,有望进一步提升材料性能调控精度。

论文来源:

J. Pan, R. Shi, Z. Zhang, H. Zhang, Y. Zhao, W. Li, H. Fu, J. Xie. Composition-deformation mechanism-property machine learning model for strength-ductility improvement of β-type titanium alloys[J]. International Journal of Plasticity, 2025,194: 104461.

论文地址:

https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2025.104461

请您先登录

请您先登录